導入 AI 必看!《生成式 AI 鴻溝》AI 泡沫化解方,你的企業準備好了嗎?

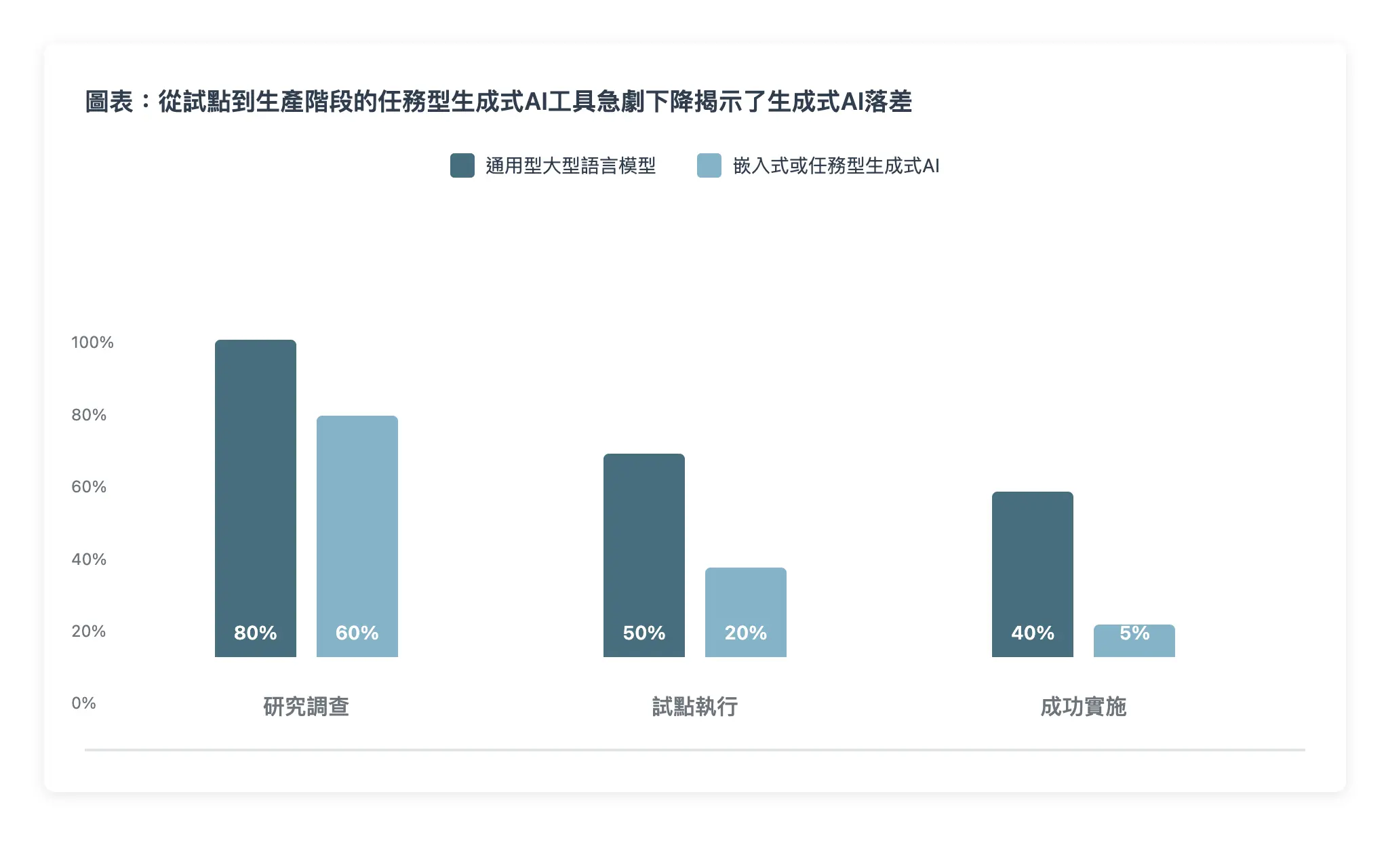

今天,每個企業都在談 AI,我們身為客製化 AI 開發及顧問公司每天收到的 AI專案諮詢也比以往高出非常多。但麻省理工學院最新研究丟出一個冷水:雖然企業投入了 300–400 億美元在生成式 AI,95% 的專案卻沒有帶來實質回報。只有 5% 的企業成功跨越了「生成式 AI 鴻溝」,真正把 AI 落地在業務中。

如果您還在觀望為企業流程導入 AI,更應該借鑑為什麼 95% 的企業在投資 AI 後卻沒有帶來實質正面的影響。這份名為《生成式 AI 鴻溝》的報告,揭示了 AI 專案從「試點」到「真正落地」的落差,試點專案可以證明「AI 做得到」,但唯有規模化部署,AI 才能「持續創造價值」。因此,對企業來說,問題已經不在於 AI 能不能做出成果,而是 如何讓科技真正嵌入流程,產生長遠價值。

其實雲端互動一直在宣導這個觀念:無論數位轉型、還是 透過 AI 轉型,最重要的不是功能的堆疊,模型的效能多厲害,而是終端坐在電腦前面操作的職員是否認為這個系統有幫助到他們的日常工作。 這篇文章,我們將以顧問的角度,剖析這份報告的關鍵瓶頸並給出解方,引導讀者如何在這個不可避免的 AI 浪潮下走對的路。

報告中所介紹的 「GenAI 鴻溝」(GenAI Divide)點出一個目前所有嘗試導入AI的企業所面臨的挑戰 —— 試點計畫很多,但真正落地轉型的卻很少。 一位製造業 COO 的話點出了重點:

「LinkedIn 上大家都在說 AI 改變了一切,但我們實際的營運並沒有太大差別。除了合約處理快了一點,幾乎沒有真正的轉變。」

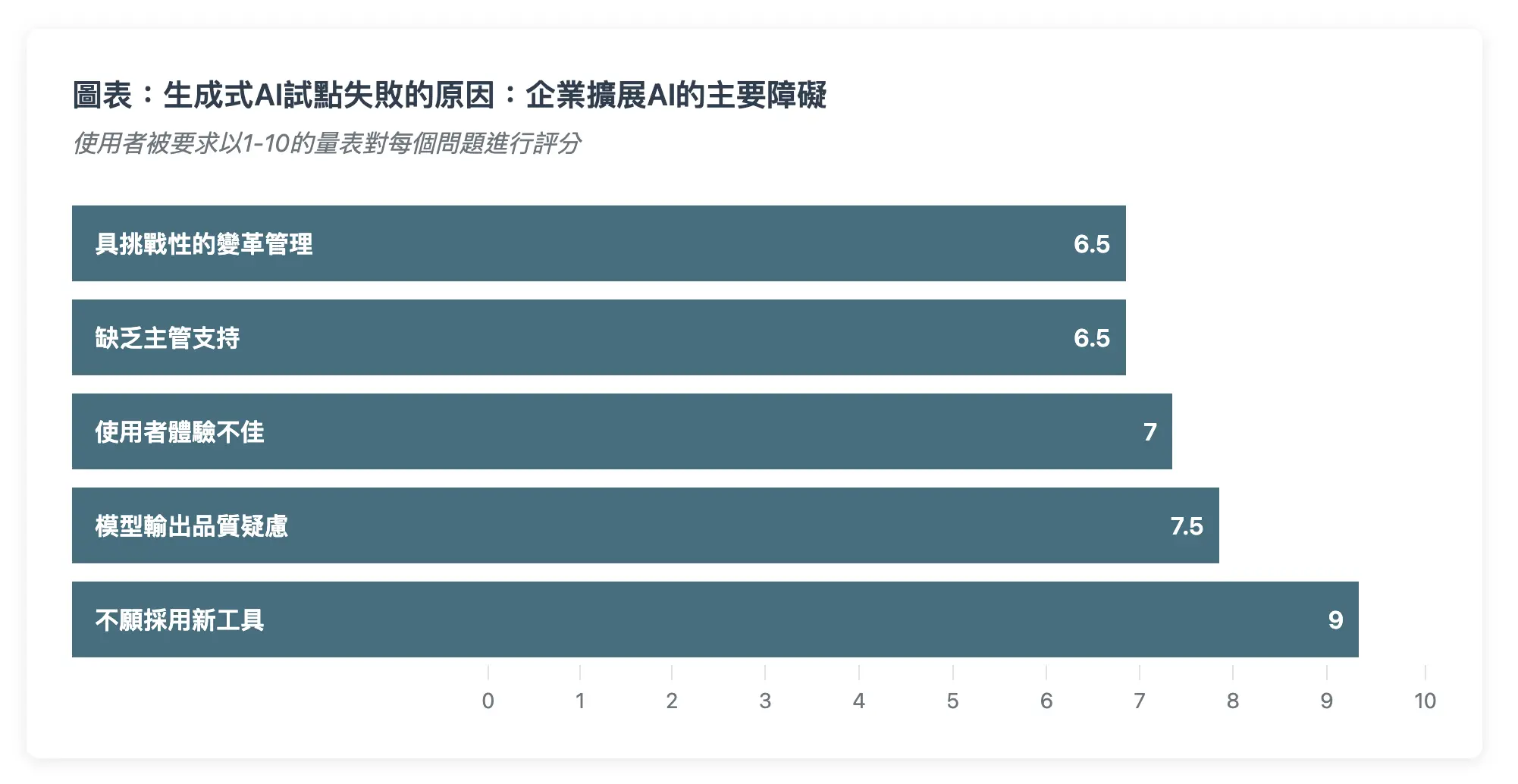

報告總結了五大瓶頸,解釋為什麼大部分 AI 專案卡在驗證階段,無法發揮預期效益及部署轉型。

一、AI 規模化部署的五大瓶頸

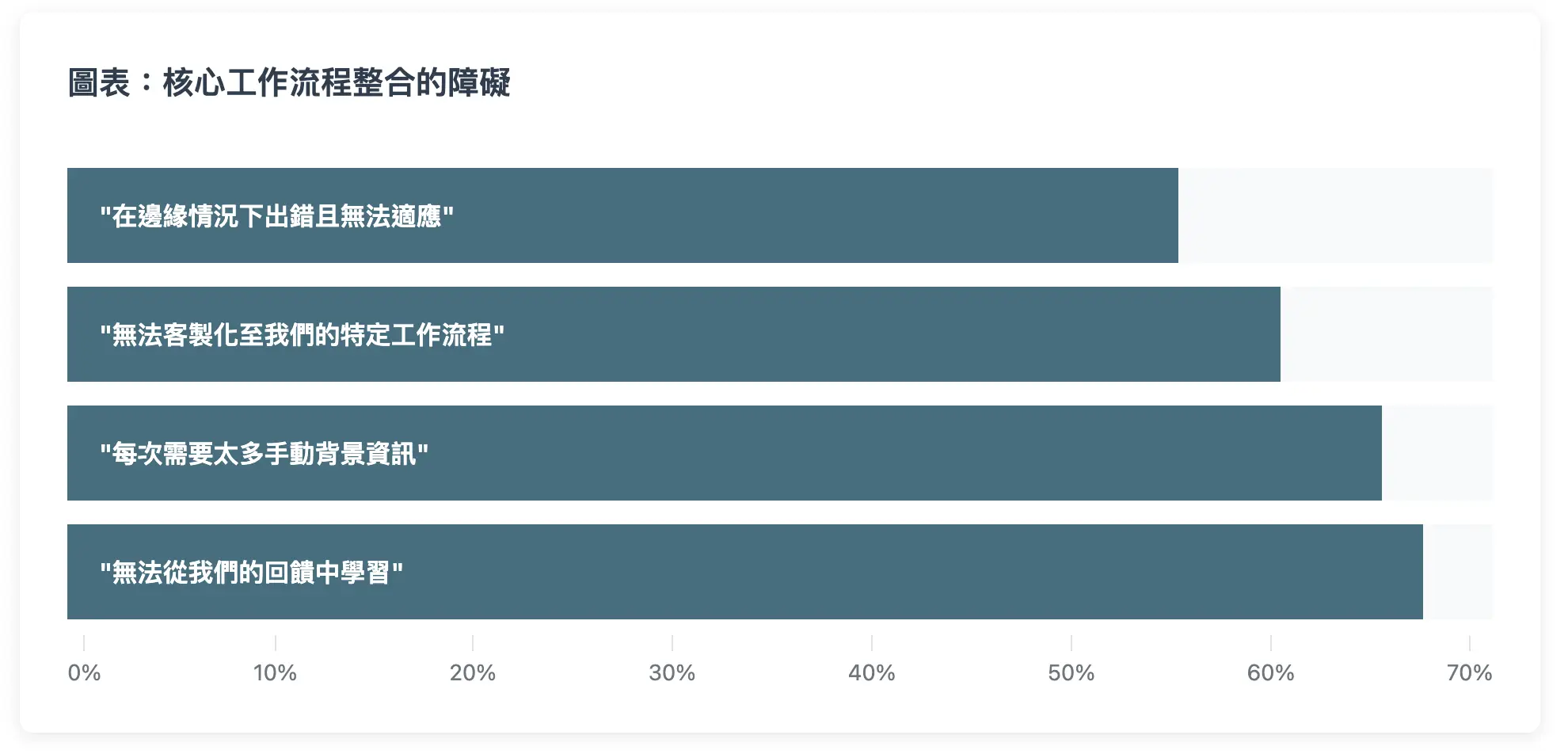

(一) 脆弱的流程與整合不足

生成式 AI 導入停滯的核心原因之一,在於企業內部流程的脆弱性與整合不足。許多試點專案雖能在單點場景展現效益,但一旦進入更廣泛的業務流程,往往因缺乏標準化、跨系統接口不足,或與既有工具不兼容而失敗。這種「流程碎片化」使得 AI 難以真正嵌入日常營運,最終只能停留在概念驗證(PoC)或短期實驗階段。

【顧問的建議】避免 AI 成為「孤島」

在考慮導入 AI 之前,企業應先誠實檢視自身的基礎條件。你對各部門的日常工作流程了解有多深入?是否已經盤點並歸納出 人力成本最高、最需要優化的流程?獨立運作的企業系統之間,數據能否 互通共享,還是依舊各自為政?當前產出的資料品質與完整度是否足以支撐 AI 學習與決策?如果這些問題無法得到清楚的答案,那麼即便投入再多的資金導入 AI,最終也可能淪為無法規模化的試點實驗。

以合約審批流程 為例,不少企業嘗試導入 AI 工具進行條款分析或風險檢核,但由於合約管理系統(CMS)、電子簽署平台以及內部法務審批流程彼此獨立,AI 難以串聯上下游環節。結果就是,雖然能自動生成摘要或風險提示,但最後仍需人工在不同系統間搬移資訊,導致效率提升有限,甚至增加額外負擔。

(二)通用型 AI 難以跨越的鴻溝:記不住、也無法承接關鍵流程

通用型生成式 AI 工具(如 ChatGPT、Gemini)雖然在構思、撰稿或快速產出初稿上具備優勢,但其最大限制在於 無法真正學習與改進。每一次互動都像是「從零開始」,它不會記住過去的輸入內容,也無法根據使用者的歷史回饋不斷修正。這意味著,在單次任務上雖能提升效率,但一旦放到需要持續優化或長期積累知識的工作場景,例如客戶關係維護、合約審批或專案管理,AI 工具往往會反覆犯下相同的錯誤。

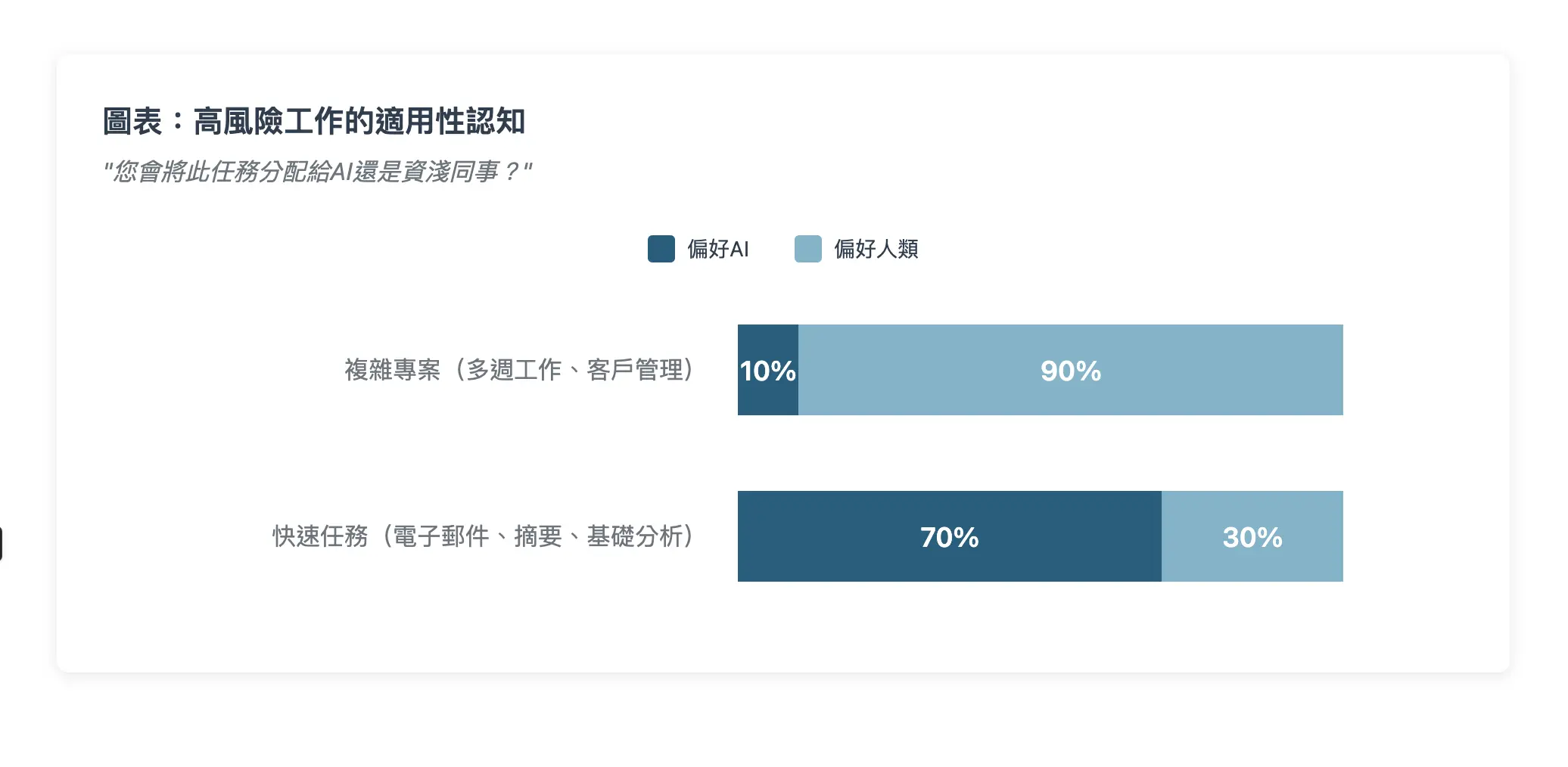

報告中高達 90% 的員工回報他們會用個人AI處理工作任務,卻在較複的任務上仍然傾向人工。

對企業而言,這種「記憶缺失」讓生成式 AI 難以成為真正能承接關鍵流程的夥伴。當系統無法累積經驗、缺乏情境意識,最終只能被限制在輔助性、低風險的任務上,無法釋放其應有的轉型潛力。這也是為什麼許多導入專案停滯在試點階段 —— 因為工具本身無法隨組織需求進化,難以突破「展示價值」走向「持續價值」。 一位中型律師所的律師說:

「ChatGPT 很適合發想或寫初稿,但它無法記住客戶偏好,也無法從歷史修改中學習。每次都重複犯錯,而且還要我輸入大量背景。高風險的工作,我需要的是一個能隨時間累積知識並不斷改進的系統。」

【顧問的建議】回饋資料庫是關鍵

我們觀察到,許多客戶在初期嘗試 ChatGPT 時,往往會卡在幾個共通問題:- 無法記憶:通用版 AI 無法記住先前的互動,每一次對話都像重新開始。

- 無法跨使用者或對話框累積回饋:不同員工之間的知識與經驗,無法被系統承接與共享。

(三) 「工具導入 vs. 流程聚焦」的核心矛盾

報告揭示了一個關鍵差異:能成功跨越生成式 AI 鴻溝的企業,不再把 AI 公司視為單純的軟體供應商,而是將其定位為 BPO 合作夥伴,聚焦在「共同優化業務流程」。 這些企業深知,導入 AI 的真正目標並不是「購買一個新工具」,而是 持續改善流程效率與降低營運成本。換言之,他們以 BPO 的視角來檢驗 AI 解決方案 —— 評估的標準不是功能多寡,而是能否在真實業務中帶來可衡量的價值。

確實,多數企業在導入 AI 時,會傾向從前端(如行銷、業務)開始,因為這些部門的成效最容易被量化,也能直接影響營收。例如:

- 潛在客戶資格審查速度提升 40%

- 透過 AI 驅動的跟進與訊息傳遞,顧客留存率提升 10%

但報告進一步指出,真正能帶來高 ROI 的其實是後端運營自動化。受訪企業分享的成果包括:

- 淘汰客服與文件處理外包,年節省 200–1000 萬美元

- 減少外部創意與內容相關支出 30%

- 金融服務風險檢核內部化,每年節省 100 萬美元

這些案例清楚顯示:當企業以「流程優化」為核心導向,並優先優化後端營運流程,而不是單純導入工具時,AI 便更能成功大規模落地,創造可持續的價值。

【顧問的建議】透過深度訪談超級使用者,聚焦應用場景

就像我們在定義軟體開發專案範圍一樣,若痛點過於廣泛、不清楚,專案的失敗風險和成本都會上升。真正能成功跨越 POC 的關鍵,在於 聚焦於一個特定且明確的應用場景,先在小範圍取得快速而明顯的勝利,再逐步推展至其他流程。

我們通常引導客戶這樣思考:與其一味堆疊功能,不如反問自己 —— 最終使用者真正的需求是什麼?為了幫助企業釐清這一點,我們提供兩種方法:

- Focus Group 深度訪談 —— 與實際使用者交流,歸納出真實需求與痛點。

- 設計思維整合工作坊 —— 由講師帶領,集合跨部門員工,共同找出最能提升效率的關鍵流程。

報告同時也指出,企業 AI 規模化推動的關鍵,不在於中央研發部門,而在於基層主管與「超級使用者」(prosumers)。許多成功案例,正是來自那些已經私下使用 ChatGPT 或 Claude 提升效率的員工。他們對 AI 的能力與限制有直觀的理解,也往往成為企業內部的落地先鋒。

因此,深度訪談這些超級使用者,並從他們的實際需求與流程出發,是推動 AI 真正落地的有效策略。這樣的過程能確保導入方向明確、需求清晰,避免專案淪為曇花一現的實驗。

別讓 AI 專案卡在試點!

您的員工可能已經在用 ChatGPT,但真正能帶來 ROI 的是深度整合、持續學習的客製化 AI。Cloud Interactive 團隊結合顧問思維與開發實力,幫助您從需求釐清、PoC,到大規模落地,一次到位。

(四) 影子 AI 經濟 與企業工具落差

員工在日常工作中,越來越多地依賴 ChatGPT、Claude 等消費級 AI 工具,因為它們靈活、方便、能立即帶來幫助。相較之下,公司正式導入的「企業級 AI 工具」,往往因為設計僵化、體驗不佳,或無法靈活應對實際需求,而被員工冷落。

這種「影子 AI 經濟」現象揭示了一個核心問題:員工已經知道什麼是「好用的 AI」—— 快速、直覺、能隨需求調整。因此,他們對企業提供的笨重系統更無耐心、更難接受。結果是,正式 AI 導入專案的成效被大幅削弱,即使企業投入了大量資金與資源,卻遠不如員工自己用個人帳號取得的通用 AI 有效率。

這個落差說明:AI 的成功關鍵不在於功能多寡,而在於是否真正融入流程、持續學習並改善使用體驗。 能夠從「影子 AI」使用行為中學習、並將這些需求轉化為正式企業級方案的組織,才有機會真正跨越生成式 AI 鴻溝。

【顧問的建議】利用影子 AI 找到高效用場景

如果您的員工已經普遍運用 通用型 AI(如 ChatGPT、Claude)去完成工作,綜合我們上述所提到 —— 他們在簡單場景中獲得效率提升,但在更高複雜度的流程中仍然受阻。企業應該把這些行為視為需求回饋,而不是偏離規範的使用。具體做法包括:

- 建立管道去蒐集他們的使用案例,了解真正產生價值的場景。

- 在影子 AI 中找到的高效用場景,轉化成正式需求,並納入企業級方案的設計方向。

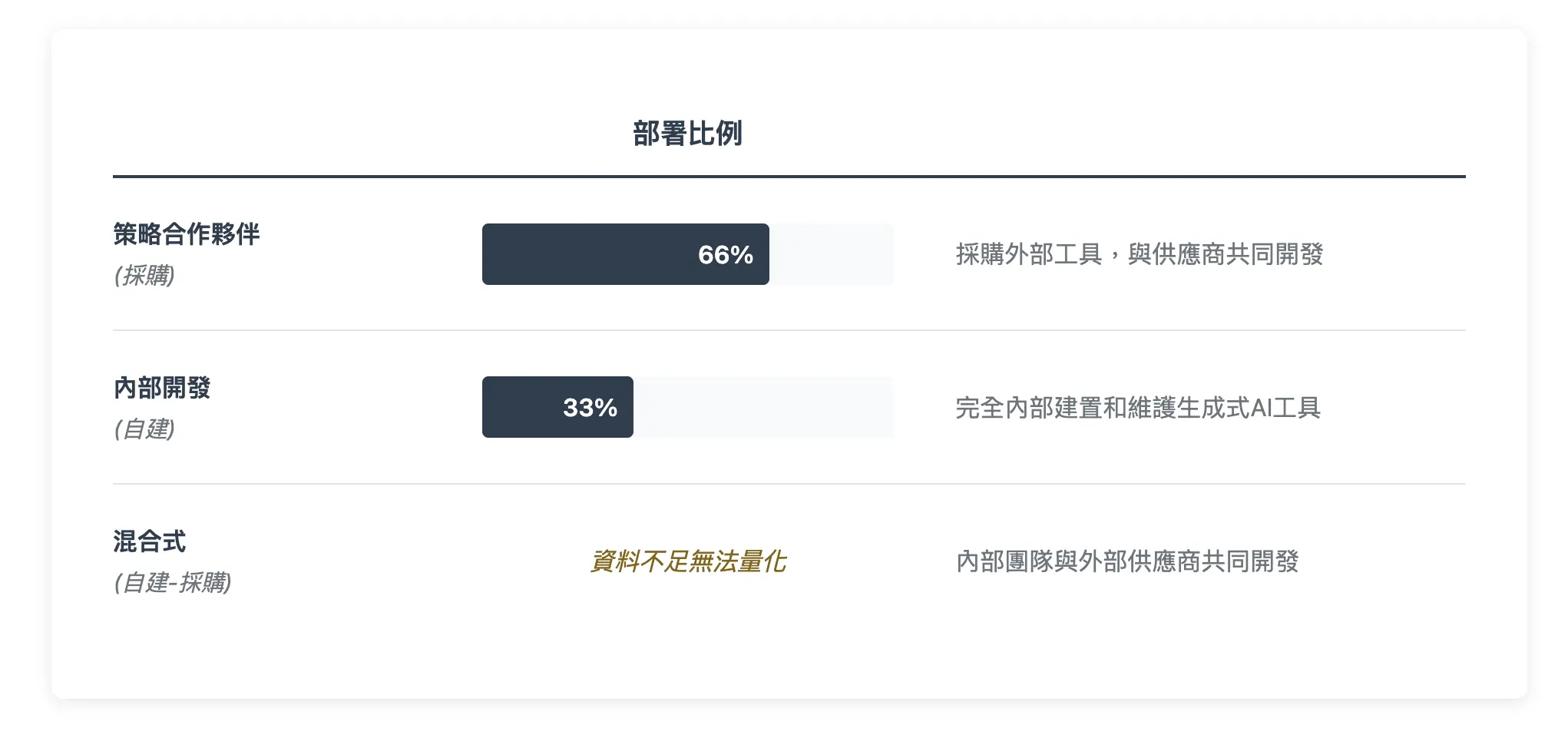

(五) 內部開發不如專業合作

報告指出,與外部合作、並具備學習能力與客製化的 AI 工具,有 67% 能成功部署;相比之下,內部自行開發的工具成功率僅 33%。原因在於企業往往缺乏跨領域的專業能力,例如數據治理、模組化設計、與流程整合的經驗。相較之下,與專業服務商合作 不僅能補足技術與流程上的缺口,還能在需求定義、用例設計、變革管理等面向提供經驗。這使得專案能更快落地、更容易被使用者採納,最終把專案成功率提高一倍以上。

顧問的提醒

在 AI 導入上,企業真正該問的問題不是「要不要找外部合作」,而是「我們願意為成功少走多少彎路、少付多少代價?」內部開發雖然看似成本可控,但往往因為轉型經驗不足導致專案延宕、難以規模化。相反地,與專業服務商合作,不只是「外包技術」,而是為組織引入跨領域的知識、最佳實踐,以及可驗證的成功模式。

二、結語:跨越「生成式 AI 鴻溝」,從人開始

從流程脆弱、學習落差、導入焦點錯置,到影子 AI 與內部自建侷限,這五大瓶頸清楚揭示了為何 95% 的 AI 專案止步於試點。唯有正視這些挑戰,企業才能真正跨越「展示價值」走向「持續價值」。對企業而言,AI 不該只是「一個新工具」,而是能否持續優化流程、降低營運成本、並真正被使用者採納。未來的贏家,不會是擁有最多 PoC 的組織,而是那些能整合流程、持續學習、並善用專業合作與內部使用者力量的企業 —— 他們把焦點放在「人與流程」,而非「功能與模型」。

Cloud Interactive 的顧問團隊也在實戰中印證了這一點。從需求探索、設計思維工作坊,到回饋資料庫與客製化系統,我們陪伴企業走過 PoC、真正落地部署,打造能學習、能演進的 AI 系統。

下一步的關鍵是:

- 先釐清需求 → 找到最值得優化的一條流程

- 再導入 AI → 與專業合作夥伴攜手設計,確保能整合進日常營運

- 最後持續優化 → 讓 AI 隨著回饋與數據不斷演進

您的企業要選擇繼續停留在 95%,還是加入跨越鴻溝的 5%?

Cloud Interactive 的 AI 顧問團隊,能協助您設計 客製化 AI 系統,從回饋資料庫、流程整合到持續優化,確保您的投資真正帶來可衡量的業務價值。

關於雲端互動

身為雲端互動的幕後推手,我們不僅是軟體開發者,更是一群熱衷於知識分享、充滿創意的內容團隊。我們將複雜的技術概念轉化為實用的洞見,引領您洞悉產業趨勢。邀請您與我們一同探索科技世界的無限可能。